Descrizione di serie archivistiche e fototipi su piattaforma ArchimistaWeb

Censimento, riordino, messa in sicurezza e descrizione su piattaforme ArchimistaWeb di fototipi e documenti d’archivio conservati presso l’accademia di belle arti di Brera

a cura di Nicoletta Leonardi e Greta Plaitano

con la collaborazione di Gloria Boero, Federica Iannuzzi, Marta Rizzato

Analisi del contesto di riferimento

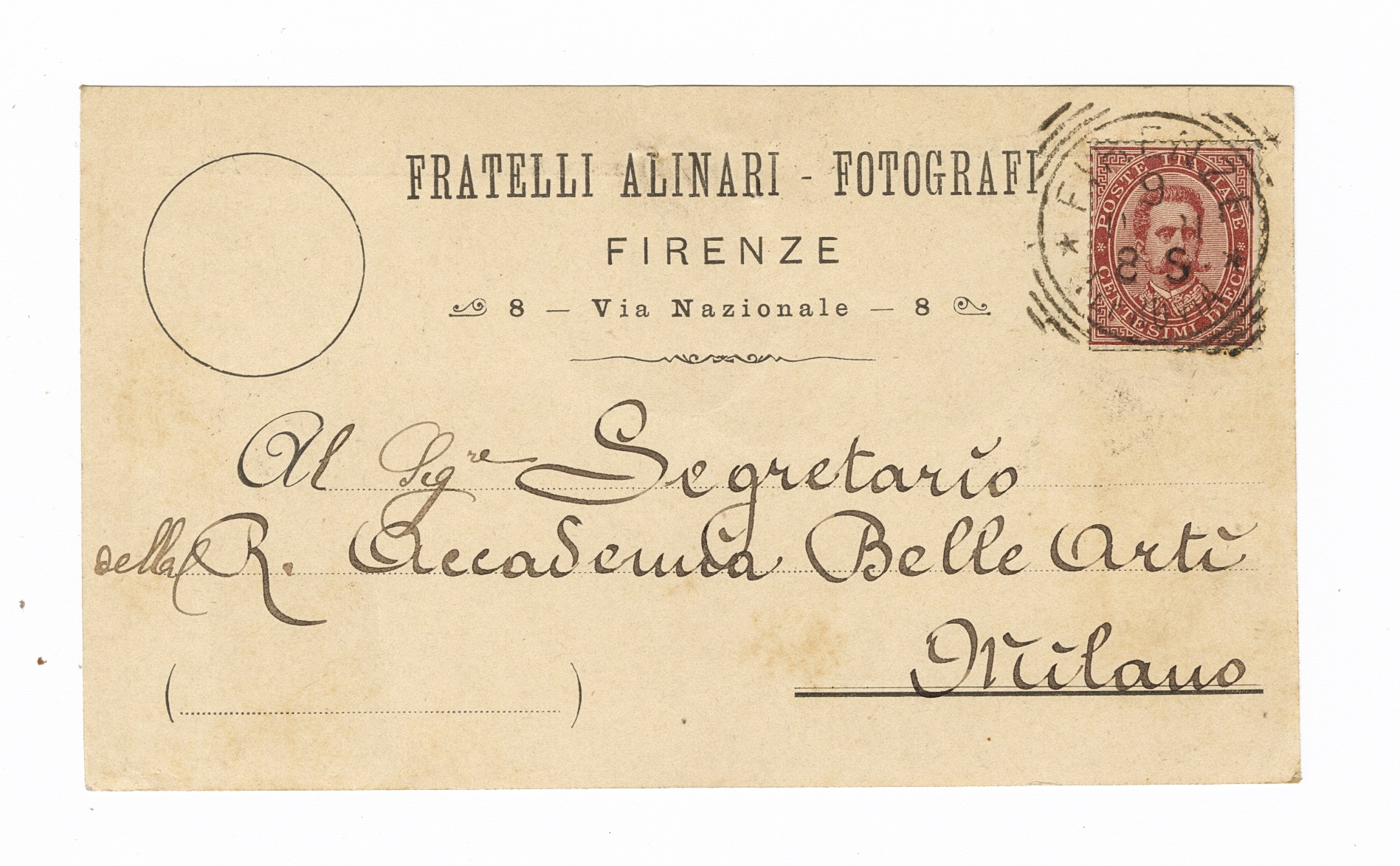

La Fototeca dell’Accademia di Brera, creatasi in maniera contigua al mutare della didattica artistica partire da metà Ottocento, si profila come un insieme eterogeneo di elementi relativi ai diversi insegnamenti e all’attività dei presidenti, dei direttori, dei docenti, degli studenti. Essa consiste di un nucleo superstite di circa 30.000 fototipi che coprono un arco cronologico di oltre un secolo a partire dagli esemplari più antichi databili intorno al 1850. Questo importante patrimonio, conservato presso la Biblioteca insieme a libri, disegni e stampe, aveva funzione di supporto alla didattica e alla ricerca artistica. Oltre a stampe positive eseguite per mezzo di tecniche differenti – spesso montate su diversi supporti secondari – come carte salate, albumine, aristotipi, carboni, gelatine bromuro d’argento, sono presenti numerose stampe fotomeccaniche e diapositive e lastre su vetro. A noti fotografi e stabilimenti fotografici italiani come Luigi Sacchi, Pompeo Pozzi, Carlo Ponti, Carlo Naya, i fratelli Alinari, la Ditta Brogi, Romualdo Moscioni, Pietro Poppi, si affiancano importanti fotografi stranieri come i fratelli Bisson, Francis Frith, Robert Macpherson e molti altri. Le fotografie sono pervenute grazie ad acquisti, doni e lasciti. All’interno dei nuclei più importanti vi sono quello delle carte salate di Luigi Sacchi realizzato da Francesco Hayez; il lascito di Camillo Boito avvenuto nel 1914, composto da un cospicuo numero di fototipi acquistati e donati alla sua morte; il lascito di quindici album ad opera del docente di storia dell’arte Giuseppe Mongeri che risale al 1888; la raccolta disposta in cinquantadue cartelle di Gustavo Frizzoni donata nel 1922.

La Fototeca è stata in passato oggetto di interventi di natura discontinua. Il più significativo di questi è stato realizzato tra il 2008 e il 2015 (aggiornato nel 2024), ed ha visto la catalogazione dei 5.560 fototipi del fondo Frizzoni con scheda F in ambiente SirbecWeb. Dall’autunno 2021, sono in corso sistematiche ricerche storiche e attività di riordino, messa in sicurezza, restauro, digitalizzazione e, in misura ancora molto ridotta, catalogazione. Si è provveduto a una prima ricognizione generale finalizzata alla descrizione del patrimonio attraverso la redazione di un elenco di consistenza. Ove possibile si è mantenuto il vincolo archivistico e, a seguire, si è operato in vista di un riordino per serie. Questo vede l’accorpamento in gruppi omogenei secondo l’incrocio di diversi parametri individuati a seguito della ricognizione condotta sugli oggetti, e delle ricerche archivistiche e bibliografiche. Tra il 2021 e il 2022, con il supporto della Regione Lombardia è stata realizzata la catalogazione in ambiente SirbecWeb con Scheda F, livello C, di 200 fototipi riconducibili alla figura di Camillo Boito.

Le fotografie sono conservate in ambienti condizionati e si trovano in parte all’interno di contenitori a norma. Grazie alla collaborazione con il profilo PFP5 della Scuola di Restauro dell’Accademia di Brera, sono state inoltre svolte operazioni di spolveratura e condizionamento.

Motivazioni dell’intervento previsto

Fino ad oggi, su questo patrimonio si è operato sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. A seguito delle ultime indicazioni dell’ICCD, e alla luce della natura archivistica della fotografia, della sua dimensione documentale, materiale e relazionale, si è reso necessario passare alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia. Il progetto qui presentato è un primo passo in questa direzione. La Biblioteca storica, l’Archivio, il Gabinetto dei disegni e delle stampe e la Fototeca hanno infatti la connotazione di un archivio ibrido, ossia un complesso composto da oggetti di natura diversa riferiti a un medesimo soggetto produttore del quale testimoniano attività e funzioni.

Pur collocandosi in diretta continuità con le azioni di valorizzazione fino ad oggi portate avanti, il progetto ha la finalità di operare un importante cambio di impostazione che prevede, in prima istanza, il vaglio, la messa in sicurezza, il condizionamento e la descrizione su piattaforma ArchimistaWeb dei fototipi presenti presso l’Archivio e la Biblioteca storica (numero stimato circa 200), nonché una serie di mezzi di corredo (circa 40 faldoni) relativi all’ultimo ventennio dell’Ottocento conservati presso l’Archivio.

Ciò detto, ci preme sottolineare che la descrizione delle fotografie su piattaforma ArchimistaWeb non esclude, laddove gli oggetti necessitino di maggiore precisione e granularità descrittiva, di effettuare approfondimenti tramite scheda F su piattaforma SigecWeb. A fronte della presenza di materiali eterogenei collegati fra loro da vincolo archivistico, potrebbe infatti rendersi necessaria una rappresentazione che operi sia attraverso le categorie descrittive di matrice archivistica, che attraverso altre più specificamente catalografiche.

Descrizione del patrimonio culturale coinvolto nel progetto

I lavori di ricerca effettuati al fine di storicizzare alcuni fondi hanno consentito di individuare presso l’Archivio e la Biblioteca storica la presenza di diverse stampe positive conservate all’interno di faldoni, cartelle, volumi e fascicoli. Si tratta di fototipi in parte presenti all’interno di opuscoli e libri, dei quali costituiscono l’apparato iconografico, in parte riferibili alle attività didattiche delle cattedre di Architettura, Ornato, Scultura, e Storia dell’arte, nonché alle funzioni espositive e alle attività nel settore del restauro e della progettazione architettonica proprie dell’Accademia. Parallelamente, sono stati individuati diversi mezzi di corredo che consentono individuare data e modalità di entrata in Accademia dei materiali fotografici e di osservare la scelta dei soggetti effettuata dai docenti per le diverse cattedre, nonché di reperire importanti informazioni sui prodotti e sui servizi che offrivano gli studi fotografici dell’epoca. Fra questi mezzi di corredo vi è una cospicua serie di faldoni (194 unità con una media di 500 carte per faldone) composti da materiali cartacei sciolti e in filze dedicati alle rendicontazioni economiche dell’Accademia, che coprono un arco cronologico complessivo dal 1802 al 1984. La serie contiene documentazione prodotta e conservata dall’economo cassiere dell’Accademia di Brera, come bilanci preventivi e consuntivi, mandati e note di pagamento, contratti, bolle e ricevute, rendicontazioni che toccano servizi eterogenei quali lavori tecnici (falegnameria, illuminazione, riscaldamento, manutenzioni di vario genere) e artistici (fornitura di materiali didattici e di studio come libri, gessi, quadri, stampe, fotografie). Questi, descritti soltanto in maniera sommaria nell’inventario redatto fra il 2010 e il 2014 rappresentano un nucleo documentale fondamentale per lo studio dell’Istituzione e delle sue attività. Nel caso specifico del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, i faldoni relativi all’ultimo ventennio dell’Ottocento sono strumenti fondamentali per riportare alla luce numerose informazioni relative a fornitori di materiali cartacei, fotografici e a stampa, come positivi sciolti, stampe fotomeccaniche, album e apparecchi da proiezione.

Fratelli Alinari, Ricevuta di pagamento, Biglietto manoscritto con intestazione a stampa, Firenze, 9 novembre 1891. TEA N IV 29, Amministrazione Rendiconti 1891/92 prima parte, Archivio Storico, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.