Le raccolte fotografiche storiche nelle accademie di belle arti e nelle scuole di arti applicate

Un patrimonio da salvaguardare

Le raccolte fotografiche storiche nelle accademie di belle arti e nelle scuole di arti applicate

Un patrimonio da salvaguardare

a cura di Nicoletta Leonardi e Monica Maffioli

Gli importanti patrimoni fotografici costituiti in Italia dalle Accademie di Belle Arti e dagli Istituti per l’insegnamento della arti decorative e industriali a partire dalla seconda metà del XIX secolo per scopi didattici, di ricerca e di documentazione sono stati fino ad oggi poco indagati e meritano maggiore attenzione da parte degli studiosi. Le ragioni di questa lacuna storiografica sono in gran parte da identificare nella mancanza di adeguati provvedimenti di conservazione, catalogazione e valorizzazione di questi beni, che spesso sono tutt’oggi inaccessibili a ricercatori, curatori, studenti e più in generale alla collettività. A partire dalla constatazione di questo stato di cose, e proseguendo sulla strada tracciata da Giovanna Cassese, che da anni evidenzia l’urgente necessità di azioni sistemiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, l’Accademia di Belle Arti di Brera e la SISF - Società Italiana per lo Studio della Fotografia hanno realizzato un censimento dei patrimoni fotografici storici conservati presso queste Istituzioni. Il censimento è un progetto “di sistema”, che coinvolge tutte le Accademie e gli ex Istituti d’arte decorativa e industriale che conservano questa tipologia di beni. Per la prima volta è stata realizzata una ricognizione sulla consistenza e lo stato di conservazione delle raccolte fotografiche formate a partire dalla nascita del nuovo medium, facendo riemergere dall’oblio un patrimonio quasi interamente inedito e di grande rilevanza storico artistica e culturale. L’adesione al censimento è avvenuta tramite la compilazione da parte dei responsabili dei patrimoni storici delle singole istituzioni di un questionario realizzato sul modello della Scheda Fondo Fotografico dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Giungendo a compimento del censimento, il convegno si colloca nel contesto di un ampio progetto pluriennale di cui costituisce una tappa di fondamentale importanza. Il programma si articola in due giornate. La prima vede in apertura la presentazione dei risultati del censimento insieme ad alcuni approfondimenti relativi al patrimonio nel nostro Paese, per poi fornire l’occasione di un confronto con istituzioni straniere quali la Akademie der Bildenden Künste di Vienna, la Universität der Künste di Berlino, il Victoria and Albert Museum di Londra. La seconda giornata prevede due tavoli di lavoro tematici: il primo sulla conservazione, il secondo su catalogazione e digitalizzazione. Ai tavoli, ciascuno moderato da una figura con competenze del settore, partecipano i responsabili dei patrimoni fotografici delle Accademie, i docenti delle Scuole di restauro e i rappresentanti ministeriali dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, della Direzione generale Creatività Contemporanea, della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Servizi digitali, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura di Regione Lombardia, oltre che dell’Opificio delle Pietre Dure, della Fondazione Federico Zeri, del Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max Planck Institut, e del SUSCOR-Università di Torino.

Fra gli scopi dei tavoli vi è quello di offrire uno spazio di incontro e confronto fra le Accademie, il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Università e della Ricerca e le Regioni, anche al fine di mettere a punto un unico e condiviso progetto di salvaguardia e sottoscrivere un primo protocollo metodologico per la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione e la fruizione di questi beni attraverso una campagna di catalogazione speditiva e strategie di linked open data indirizzate verso l’interoperabilità. È infine nostro auspicio che queste due giornate di lavoro siano l’occasione per mettere in luce l’urgenza di un’azione di tutela che non si limiti alla fotografia, ma che si estenda alla totalità dei patrimoni storici dell’AFAM, portando alla realizzazione di progetti condivisi di conservazione, valorizzazione e digitalizzazione nel cui ambito le diverse tipologie di oggetti (dipinti, sculture, disegni, gessi, stampe, libri, manoscritti, ecc.) possano dialogare fra loro.

Il convegno è realizzato con il sostegno del MUR.

Fotografo non identificato, Ornato modellato, 1865 ca. Stampa all’albumina 27x32,5 cm incollata su cartoncino 32x41,5 cm Accademia di Belle Arti di Brera, Raccolte storiche, Fototeca [F_00599]

Descrizione di serie archivistiche e fototipi su piattaforma ArchimistaWeb

Censimento, riordino, messa in sicurezza e descrizione su piattaforme ArchimistaWeb di fototipi e documenti d’archivio conservati presso l’accademia di belle arti di Brera

a cura di Nicoletta Leonardi e Greta Plaitano

con la collaborazione di Gloria Boero, Federica Iannuzzi, Marta Rizzato

Analisi del contesto di riferimento

La Fototeca dell’Accademia di Brera, creatasi in maniera contigua al mutare della didattica artistica partire da metà Ottocento, si profila come un insieme eterogeneo di elementi relativi ai diversi insegnamenti e all’attività dei presidenti, dei direttori, dei docenti, degli studenti. Essa consiste di un nucleo superstite di circa 30.000 fototipi che coprono un arco cronologico di oltre un secolo a partire dagli esemplari più antichi databili intorno al 1850. Questo importante patrimonio, conservato presso la Biblioteca insieme a libri, disegni e stampe, aveva funzione di supporto alla didattica e alla ricerca artistica. Oltre a stampe positive eseguite per mezzo di tecniche differenti – spesso montate su diversi supporti secondari – come carte salate, albumine, aristotipi, carboni, gelatine bromuro d’argento, sono presenti numerose stampe fotomeccaniche e diapositive e lastre su vetro. A noti fotografi e stabilimenti fotografici italiani come Luigi Sacchi, Pompeo Pozzi, Carlo Ponti, Carlo Naya, i fratelli Alinari, la Ditta Brogi, Romualdo Moscioni, Pietro Poppi, si affiancano importanti fotografi stranieri come i fratelli Bisson, Francis Frith, Robert Macpherson e molti altri. Le fotografie sono pervenute grazie ad acquisti, doni e lasciti. All’interno dei nuclei più importanti vi sono quello delle carte salate di Luigi Sacchi realizzato da Francesco Hayez; il lascito di Camillo Boito avvenuto nel 1914, composto da un cospicuo numero di fototipi acquistati e donati alla sua morte; il lascito di quindici album ad opera del docente di storia dell’arte Giuseppe Mongeri che risale al 1888; la raccolta disposta in cinquantadue cartelle di Gustavo Frizzoni donata nel 1922.

La Fototeca è stata in passato oggetto di interventi di natura discontinua. Il più significativo di questi è stato realizzato tra il 2008 e il 2015 (aggiornato nel 2024), ed ha visto la catalogazione dei 5.560 fototipi del fondo Frizzoni con scheda F in ambiente SirbecWeb. Dall’autunno 2021, sono in corso sistematiche ricerche storiche e attività di riordino, messa in sicurezza, restauro, digitalizzazione e, in misura ancora molto ridotta, catalogazione. Si è provveduto a una prima ricognizione generale finalizzata alla descrizione del patrimonio attraverso la redazione di un elenco di consistenza. Ove possibile si è mantenuto il vincolo archivistico e, a seguire, si è operato in vista di un riordino per serie. Questo vede l’accorpamento in gruppi omogenei secondo l’incrocio di diversi parametri individuati a seguito della ricognizione condotta sugli oggetti, e delle ricerche archivistiche e bibliografiche. Tra il 2021 e il 2022, con il supporto della Regione Lombardia è stata realizzata la catalogazione in ambiente SirbecWeb con Scheda F, livello C, di 200 fototipi riconducibili alla figura di Camillo Boito.

Le fotografie sono conservate in ambienti condizionati e si trovano in parte all’interno di contenitori a norma. Grazie alla collaborazione con il profilo PFP5 della Scuola di Restauro dell’Accademia di Brera, sono state inoltre svolte operazioni di spolveratura e condizionamento.

Motivazioni dell’intervento previsto

Fino ad oggi, su questo patrimonio si è operato sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. A seguito delle ultime indicazioni dell’ICCD, e alla luce della natura archivistica della fotografia, della sua dimensione documentale, materiale e relazionale, si è reso necessario passare alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia. Il progetto qui presentato è un primo passo in questa direzione. La Biblioteca storica, l’Archivio, il Gabinetto dei disegni e delle stampe e la Fototeca hanno infatti la connotazione di un archivio ibrido, ossia un complesso composto da oggetti di natura diversa riferiti a un medesimo soggetto produttore del quale testimoniano attività e funzioni.

Pur collocandosi in diretta continuità con le azioni di valorizzazione fino ad oggi portate avanti, il progetto ha la finalità di operare un importante cambio di impostazione che prevede, in prima istanza, il vaglio, la messa in sicurezza, il condizionamento e la descrizione su piattaforma ArchimistaWeb dei fototipi presenti presso l’Archivio e la Biblioteca storica (numero stimato circa 200), nonché una serie di mezzi di corredo (circa 40 faldoni) relativi all’ultimo ventennio dell’Ottocento conservati presso l’Archivio.

Ciò detto, ci preme sottolineare che la descrizione delle fotografie su piattaforma ArchimistaWeb non esclude, laddove gli oggetti necessitino di maggiore precisione e granularità descrittiva, di effettuare approfondimenti tramite scheda F su piattaforma SigecWeb. A fronte della presenza di materiali eterogenei collegati fra loro da vincolo archivistico, potrebbe infatti rendersi necessaria una rappresentazione che operi sia attraverso le categorie descrittive di matrice archivistica, che attraverso altre più specificamente catalografiche.

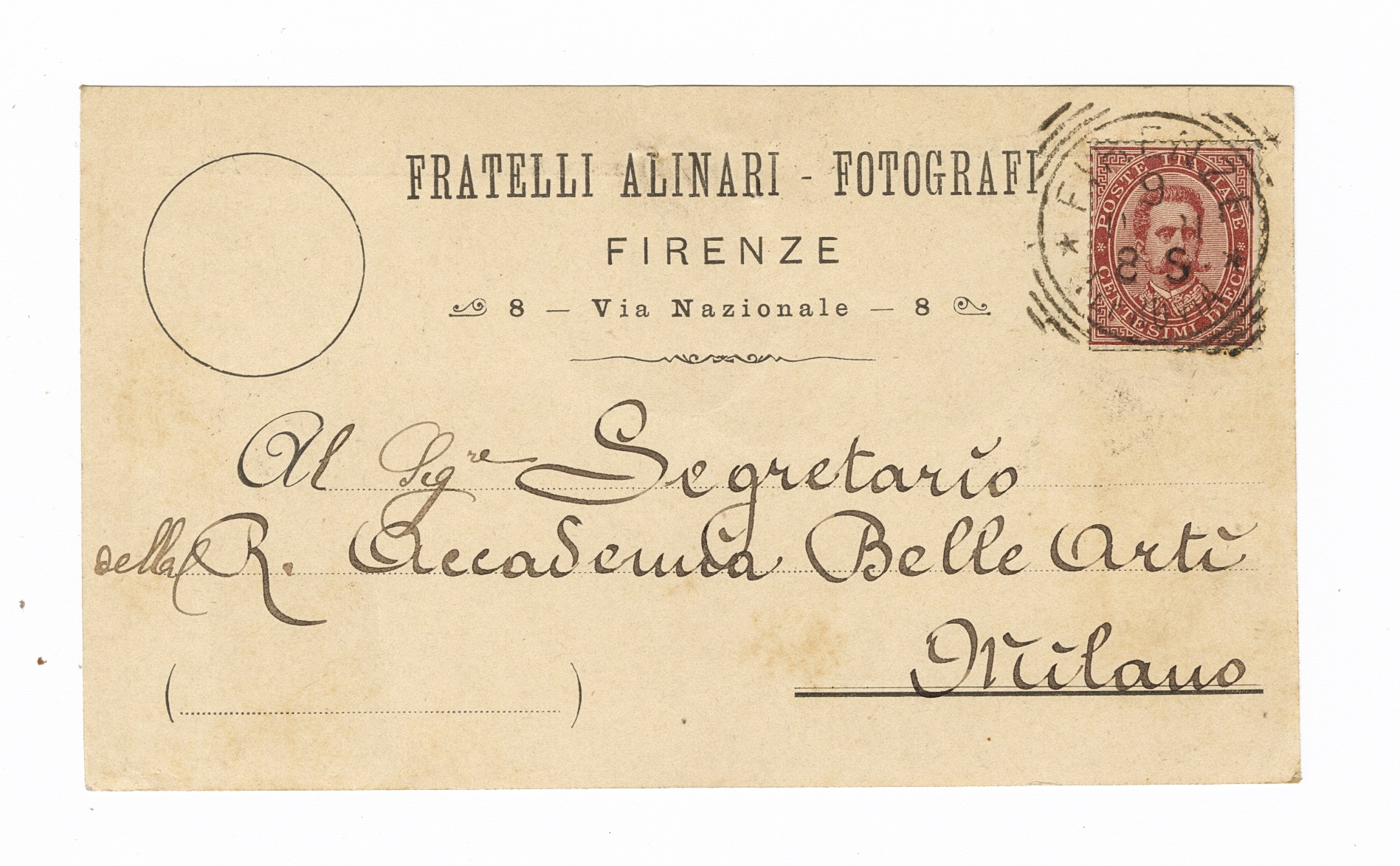

Descrizione del patrimonio culturale coinvolto nel progetto

I lavori di ricerca effettuati al fine di storicizzare alcuni fondi hanno consentito di individuare presso l’Archivio e la Biblioteca storica la presenza di diverse stampe positive conservate all’interno di faldoni, cartelle, volumi e fascicoli. Si tratta di fototipi in parte presenti all’interno di opuscoli e libri, dei quali costituiscono l’apparato iconografico, in parte riferibili alle attività didattiche delle cattedre di Architettura, Ornato, Scultura, e Storia dell’arte, nonché alle funzioni espositive e alle attività nel settore del restauro e della progettazione architettonica proprie dell’Accademia. Parallelamente, sono stati individuati diversi mezzi di corredo che consentono individuare data e modalità di entrata in Accademia dei materiali fotografici e di osservare la scelta dei soggetti effettuata dai docenti per le diverse cattedre, nonché di reperire importanti informazioni sui prodotti e sui servizi che offrivano gli studi fotografici dell’epoca. Fra questi mezzi di corredo vi è una cospicua serie di faldoni (194 unità con una media di 500 carte per faldone) composti da materiali cartacei sciolti e in filze dedicati alle rendicontazioni economiche dell’Accademia, che coprono un arco cronologico complessivo dal 1802 al 1984. La serie contiene documentazione prodotta e conservata dall’economo cassiere dell’Accademia di Brera, come bilanci preventivi e consuntivi, mandati e note di pagamento, contratti, bolle e ricevute, rendicontazioni che toccano servizi eterogenei quali lavori tecnici (falegnameria, illuminazione, riscaldamento, manutenzioni di vario genere) e artistici (fornitura di materiali didattici e di studio come libri, gessi, quadri, stampe, fotografie). Questi, descritti soltanto in maniera sommaria nell’inventario redatto fra il 2010 e il 2014 rappresentano un nucleo documentale fondamentale per lo studio dell’Istituzione e delle sue attività. Nel caso specifico del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, i faldoni relativi all’ultimo ventennio dell’Ottocento sono strumenti fondamentali per riportare alla luce numerose informazioni relative a fornitori di materiali cartacei, fotografici e a stampa, come positivi sciolti, stampe fotomeccaniche, album e apparecchi da proiezione.

Fratelli Alinari, Ricevuta di pagamento, Biglietto manoscritto con intestazione a stampa, Firenze, 9 novembre 1891. TEA N IV 29, Amministrazione Rendiconti 1891/92 prima parte, Archivio Storico, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

RƎMƎDIATIONS

Photographs from Art Academies

RƎMƎDIATIONS

Photographs from Art Academies

Curatore: Tommaso Parrillo

Progetto fotografico: Giulia Parlato

Responsabili scientifiche di progetto: Nicoletta Leonardi e Monica Maffioli

Fin dalla sua invenzione, la fotografia, forte della duplice valenza di modello e documento, ebbe un ruolo centrale all’interno del mondo delle belle arti e delle arti decorative e industriali. A partire da metà Ottocento, le Accademie cominciarono ad acquisire fotografie, creando delle vere e proprie raccolte di grande valore iconografico e storico ad oggi poco conosciute.

Il progetto editoriale Remediations. Photographs from Art Academies nasce dall’idea di ‘attivare’ questi patrimoni attraverso il dialogo con il presente. Esso prende il titolo dal neologismo coniato nell’ambito dei media studies a partire dall’intuizione di Marshall McLuhan secondo cui il contenuto di un medium è sempre un altro medium. Tema centrale del volume è la rimediazione nell’ambito delle pratiche di documentazione fotografica di dipinti, sculture, manufatti e architetture, il suo articolarsi, nel passato come nel presente, attraverso la riproduzione, il commento, la sostituzione.

I materiali degli archivi di repertori visivi nelle Accademie di Belle Arti verranno selezionati e trattati dal curatore e editore del volume, Tommaso Parrillo, non tanto per il loro originario ruolo di oggetti di funzione per la didattica e la ricerca artistica nell’Ottocento, né per la loro attuale qualità di rari oggetti museali, ma piuttosto annullando sia il senso cronologico che l’ordine archivistico al fine di creare nuovi stimoli di carattere estetico, simbolico, retinico.

Da qui nasce l’idea di fare interagire queste raccolte storiche con l’artista contemporanea Giulia Parlato che, in linea con quanto sopra, produrrà delle nuove immagini a partire dalle stesse fotografie, oltre che da altre tipologie di oggetti in dialogo fra loro all’interno dei patrimoni delle diverse Istituzioni.

Il volume, edito da Witty Books, sarà composto come segue: 200 pp, 32 pp. di testi ita/eng, 160 immagini, formato 17X24 cm, stampa offset, cartonato, tiratura 1000 copie.

Giulia Parlato, dalla serie Diachronicles, 2019-2022. Giclèe print, 25x31,4 cm, courtesy of the artist

Giulia Parlato, dalla serie Diachronicles, 2019-2022. Giclèe print, 25x31,4 cm, courtesy of the artist

Giulia Parlato, dalla serie Diachronicles, 2019-2022. Giclèe print, 25x31,4 cm, courtesy of the artist

Anonimo, sd - La cattedrale di Ruen - Stampa all’albumina, mm 485 x 340 - n. inventario F00416, Fondo Boito, Fototeca Storica, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Fratelli Alinari, 1863 ca. - 19. Il Ratto delle Sabine gruppo in marmo di Giovanni Bologna - Stampa all'albumina, mm 225 x 318 - n. inventario F00423, Fototeca Storica, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Fratelli Alinari, Ravenna - Accademia di Belle Arti - Capitello Bizantino, 1870 ca. Stampa all’albumina . Accademia Albertina di Belle Arti, Fototeca [ ]

Del metodo del fare del metodo del vedere

La fotografia nelle Accademie di Belle Arti italiane, 1840-1930

DEL METODO DEL FARE E DEL METODO DEL VEDERE

La fotografia nelle Accademie di Belle Arti italiane, 1840-1930

Nicoletta Leonardi e Monica Maffioli

Partner scientifici

Ministero dell’Università e della Ricerca

SISF - Società Italiana per lo Studio della Fotografia

Finanziamento

Ministero dell’Università e della Ricerca

Il volume illustrato, che uscirà nel 2025, costituisce un importante tassello che si viene ad aggiungere alle attività di ricerca e di tutela promosse dal 2021 dall’Accademia di Belle Arti di Brera in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio della Fotografia sui patrimoni fotografici storici conservati dalle Accademie di Belle Arti e dagli ex Istituti di Arti Applicate italiani.

Esso si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione attraverso il quale si intende restituire alla collettività patrimoni di inestimabile valore culturale, rendendoli accessibili al pubblico.

Fin dalla sua invenzione, la fotografia, forte della sua duplice valenza di modello e documento, ebbe un ruolo centrale all’interno del mondo delle arti maggiori e minori, in cui si affermò come uno strumento capace di guidare e allenare l’occhio e la mano di pittori, scultori, architetti e decoratori. La fotografia costituiva all’epoca difatti il più innovativo mezzo di diffusione della conoscenza di modelli decorativi immediatamente disponibili per l’applicazione nella produzione delle belle arti e delle arti decorative.

A partire da metà Ottocento, le Accademie di Belle Arti e le Scuole di Arti Applicate cominciarono ad acquisire fotografie, creando delle vere e proprie raccolte di grande valore iconografico e storico. Le immagini fotografiche venivano adoperate come calchi e prove tratte dalla realtà in grado di garantire quella scientificità che le traduzioni dell’incisione erano ormai considerate lontane dal fornire.

Accanto all’innovativo uso pedagogico della fotografia come analogo del ‘reale’, le collezioni formatasi presso alcune Accademie sono in diretta relazione con le primissime campagne fotografiche di matrice documentaria susseguitesi sotto iniziativa statale grazie alla formazione dei primi organismi di tutela dei monumenti, che proprio nelle Accademie trovava la sua sede.

Le attività didattiche e le campagne di salvaguardia e di tutela erano strettamente connesse fra loro.

Il censimento del patrimonio artistico e architettonico (che includeva castelli, chiese, monasteri, abbazie, arredi, intagli scultorei, architravi e balaustre, oggetti della cultura materiale e rinascimentale) era finalizzato a disegnare una ricostruzione storica delle civiltà medievali e rinascimentali utile alla costruzione dell’identità nazionale.

Il recupero e la valorizzazione dell’antica tradizione artigianale italiana erano di fondamentale importanza per l’affermazione dell’autonomia artistica delle arti applicate in un momento storico in cui l’Italia mirava ad affermarsi nel mercato europeo delle arti decorative e industriali, un obiettivo proposto ripetutamente in occasione delle grandi esposizioni internazionali.

Le Accademie di Belle Arti e le Scuole di Arti Applicate erano i luoghi in cui gli artigiani, nelle diverse specializzazioni, venivano formati proprio al fine di alimentare questo cruciale settore produttivo, alle origini della grande tradizione del Design italiano.

Il volume giunge a termine di una articolata ricerca su questo fondamentale snodo culturale, assumendo quale punto di vista privilegiato quello della ricostruzione per exempla della biografia culturale e sociale di un nucleo significativo di stampe di grandissimo pregio, per larga parte inedite, evidenziandone il contesto di produzione, i meccanismi di circolazione e moltiplicazione (dalla stampa fotografica, a quella tipografica e fotomeccanica accanto alla traduzione calcografica), quindi le dinamiche di ricezione e d’uso.

La pubblicazione si presta a un doppio livello di fruizione: da una parte essa vuole offrire al più ampio pubblico la possibilità di osservare rare e preziose immagini realizzate da alcuni dei maestri della fotografia; dall’altra intende raccontare le origini e le storie di collezioni fotografiche nate al crocevia fra didattica, tutela del patrimonio artistico e architettonico e sviluppo industriale.

Tommaso Cuccioni, 1852-1864 - Fotografia dell’arco di Costantino - Stampa all’albumina, mm 675 x 560 - n. inventario F00800, Cartella 17, Fototeca Storica, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Le raccolte fotografiche storiche nelle Accademie e nelle Scuole di Arti Applicate: un patrimonio da salvaguardare

18 e 19 maggio 2023

Le raccolte fotografiche storiche nelle Accademie e nelle Scuole di Arti Applicate: un patrimonio da salvaguardare

Convegno Internazionale a cura di Nicoletta Leonardi e Monica MaffioliNelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 maggio 2023 a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Napoleonica dell’Accademia si terrà il Convegno internazionale, realizzato con il sostegno del MUR, “Le raccolte fotografiche storiche nelle Accademia di Belle Arti e nelle Scuole di Arti Applicate: un patrimonio da salvaguardare”.

Per partecipare è necessario compilare il modulo google al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1FNBeASXdkEglyPf_qO6WdwhRrmw-KrzO6oyr_5Gc1sk/edit

Gli importanti patrimoni fotografici costituiti in Italia dalle Accademie di Belle Arti e dagli Istituti per l’insegnamento della arti decorative e industriali a partire dalla seconda metà del XIX secolo per scopi didattici, di ricerca e di documentazione sono stati fino ad oggi poco indagati e meritano maggiore attenzione da parte degli studiosi. Le ragioni di questa lacuna storiografica sono in gran parte da identificare nella mancanza di adeguati provvedimenti di conservazione, catalogazione e valorizzazione di questi beni, che spesso sono tutt’oggi inaccessibili a ricercatori, curatori, studenti e più in generale alla collettività. A partire dalla constatazione di questo stato di cose, e proseguendo sulla strada tracciata da Giovanna Cassese, che da anni evidenzia l’urgente necessità di azioni sistemiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, l’Accademia di Belle Arti di Brera e la SISF - Società Italiana per lo Studio della Fotografia hanno realizzato un censimento dei patrimoni fotografici storici conservati presso queste Istituzioni. Il censimento è un progetto “di sistema”, che coinvolge tutte le Accademie e gli ex Istituti d’arte decorativa e industriale che conservano questa tipologia di beni. Per la prima volta è stata realizzata una ricognizione sulla consistenza e lo stato di conservazione delle raccolte fotografiche formate a partire dalla nascita del nuovo medium, facendo riemergere dall’oblio un patrimonio quasi interamente inedito e di grande rilevanza storico artistica e culturale. L’adesione al censimento è avvenuta tramite la compilazione da parte dei responsabili dei patrimoni storici delle singole istituzioni di un questionario realizzato sul modello della Scheda Fondo Fotografico dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Giungendo a compimento del censimento, il convegno si colloca nel contesto di un ampio progetto pluriennale di cui costituisce una tappa di fondamentale importanza. Il programma si articola in due giornate. La prima vede in apertura la presentazione dei risultati del censimento insieme ad alcuni approfondimenti relativi al patrimonio nel nostro Paese, per poi fornire l’occasione di un confronto con istituzioni straniere quali la Akademie der Bildenden Künste di Vienna, la Universität der Künste di Berlino, il Victoria and Albert Museum di Londra. La seconda giornata prevede due tavoli di lavoro tematici: il primo sulla conservazione, il secondo su catalogazione e digitalizzazione. Ai tavoli, ciascuno moderato da una figura con competenze del settore, partecipano i responsabili dei patrimoni fotografici delle Accademie, i docenti delle Scuole di restauro e i rappresentanti ministeriali dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, della Direzione generale Creatività Contemporanea, della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Servizi digitali, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura di Regione Lombardia, oltre che dell’Opificio delle Pietre Dure, della Fondazione Federico Zeri, del Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max Planck Institut, e del SUSCOR-Università di Torino.

Fra gli scopi dei tavoli vi è quello di offrire uno spazio di incontro e confronto fra le Accademie, il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Università e della Ricerca e le Regioni, anche al fine di mettere a punto un unico e condiviso progetto di salvaguardia e sottoscrivere un primo protocollo metodologico per la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione e la fruizione di questi beni attraverso una campagna di catalogazione speditiva e strategie di linked open data indirizzate verso l’interoperabilità. È infine nostro auspicio che queste due giornate di lavoro siano l’occasione per mettere in luce l’urgenza di un’azione di tutela che non si limiti alla fotografia, ma che si estenda alla totalità dei patrimoni storici dell’AFAM, portando alla realizzazione di progetti condivisi di conservazione, valorizzazione e digitalizzazione nel cui ambito le diverse tipologie di oggetti (dipinti, sculture, disegni, gessi, stampe, libri, manoscritti, ecc.) possano dialogare fra loro.

Il convegno si svolgerà sia in presenza che online in lingua italiana e inglese con traduzione simultanea.

Dove & Quando

Salone Napoleonico

Accademia di Belle Arti di Brera - via Brera, 28 Milano

18 e 19 maggio 2023

Per partecipare è necessario compilare il modulo google al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1FNBeASXdkEglyPf_qO6WdwhRrmw-KrzO6oyr_5Gc1sk/edit

Per informazioni scrivere a fotografie.accademie@gmail.com

Comunicato Stampa e Programma

Poster

IartNET

An international platform for artistic practice/research and cultural heritage at italian higher arts education institutions

IartNET

An international platform for artistic practice/research and cultural heritage at italian higher arts education institutions

Project Coordinator: Nicoletta Leonardi

Lead Institution

- Accademia di Belle Arti di Brera – Milano

Partners

- Università degli studi di Milano

- Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ di Brescia

- Accademia di Belle Arti di Roma

- Accademia di Belle Arti di Carrara

- Fondazione Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala

- Accademia di Belle Arti di Catania

IartNET is aimed at enhancing the internationalization of Italian higher arts and music education institutions (AFAM) by promoting transnational cooperation through the implementation of actions built upon connectedness, experimentation, innovation, and diversity. IartNET is a system project based on networking and collaboration, with the goal of producing benefits for all AFAM institutions.

IartNET goals are:

- Boosting the digital accessibility of AFAM’s current practice-led and artistic research, as well as its cultural heritage, thus 1) allowing access to so far scarcely accessible materials both nationally and internationally, 2) reclaiming the role of AFAM institutions within a long history and tradition of Italian artistic excellence in all clusters, 3) generating trans- disciplinary and cross sector dialogues between the present and the past, and among different typologies of heritage and contemporary artistic outputs, as resources for creating a sense of community, fostering innovation, and imagining futures.

- Promoting AFAM institutions’ international attractiveness, and thus their international role and relations, via the implementation of a network of Italian and foreign higher arts and music education institution willing to share 1) data about artistic practice/research and cultural heritage, 2) know-how on processes and activities of internationalization compliant with EU policies.

- Fostering the establishment of research institutes at AFAM institutions via the implementation of an international hub in Italy aimed at 1) forming a research community of supervisors and experts; 2) designing innovative third-cycle degrees within the framework of the Bologna Process.

IartNET’s deliverables are:

- An interoperable database and a web portal in English that will collect, preserve, and make available to users open access content on cultural heritage and current educational, artistic, and research projects -with a focus on students and alumni, at Italian higher arts and music education institutions. The database will be implemented according to the guidelines and policies of the Italian Digital Library and Europeana, in order to be able to share data with both.

- An international network of higher arts education institutions aimed at reinforcing AFAM institutions networking abilities and filling the general lack of know-how on internationalization policies, strategies and best practices within Italian art academies and conservatories by creating opportunities for training, professional development, exchange, and discussion with peer institutions in other countries.

- An international hub for artistic research providing a much-needed space in Italy for the establishment of a research community capable of developing international, interdisciplinary, and inter institutional artistic research projects, master, and doctoral programs with a focus on innovation and the cultural and creative industries sector, as well as evaluations and assessments of artistic research, with focus on standardized descriptors and indicators of outputs.

These three objectives aim at filling structural shortcomings within AFAM institutions: the lack of content in English available to the public; the absence of courses taught in English, and the extreme scarcity of graduate and doctoral programs. As such, their outcomes will result in an enhancement of AFAM institutions’ international visibility; an improvement of the quality of art education in Italy for both international and domestic students; an increase in AFAM institutions’ international attractiveness.

The interoperable database will use the most up-to-date digital tools in the humanities, offering users access in English to thus far mostly inaccessible data pertaining to Italian artistic culture.

The international network and research hub fosters collaboration among higher arts education institutions, facilitating the establishment of joint international master and doctoral degree programs in artistic research pursuing cross-sectoral and cross- disciplinary approaches.

The project will significantly contribute to the digital transition.

Fotografiste

Women in photography from italian archives, 1839-1939

FOTOGRAFISTE

Women in photography from italian archives, 1839-1939

- Linda Bertelli, Principal investigator, IMT SChool of Advanced Studies Lucca

- Nicoletta Leonardi, Associate Principal Investigator, Accademia di belle arti di Brera

- Sara Catenacci, co-investigator

- Agnese Ghezzi, Research collaborator

- Marta Equi Pierazzini, Post doctoral researcher

- Gloria Plaitano, Post doctoral researcher

- Emanuele Carlenzi, Research assistant

- Martina Cavalli, Research assistant

- Alessandro Masetti, Communication collaborator

- Livia Torchio, PhD Student

Why are there so few women in the history of photography? Some scholarly contributions have shed light on the obstacles that prevented women from succeeding in photography, as well as on the ideological foundations of a history of photography that prevented them from becoming visible within dominant narratives. Despite this, women in photography remain largely undetected, especially those active between the medium’s invention in 1839 and the outbreak of World War II in 1939.

This project is aimed at giving visibility to women in photography during the first one hundred years of photographic history by retrieving their identities and stories from three thus far scarcely accessible Italian photographic archives: the photographic collection at the Brera Academy of Fine Arts in Milan, the “Fondo Varie” at the Photographic Archive of the City of Lucca, and the “Fondo Tori” at the State Archive in Lucca. Fotografiste stems from cataloguing projects currently being implemented by the RUs on these archives, bringing them together under the banner of women’s history.

By moving beyond medium specificity, this project offers an alternative to dominant narratives shaped by traditional art history. It looks at photographs not solely as authorial images, but also as parts of integrated networks of different media, businesses, practices, technologies, fields of knowledge. Through a more inclusive and diversified, photographs are integrated with other types of sources, such as manuscripts, specialised journals, books, ephemera, business and civil registries.

The findings are clustered and analysed through machine learning techniques and network analysis, allowing the tracking of significant relationships between items and their restitution into an integrated system of interpretation and visualisation.

Items linked to women in photography are located within the selected archival sources and made accessible to users. This results from the recovery of neglected materials, the questioning of archival standards, and the advocacy of an intermedia and cross-disciplinary approach to the history of photography built on the dialogue with women’s history and gender studies.

Intended results of this project are the following:

- Creation of a database of women active in photography in Italy (1839-1939)

- Creation of new archival series

- Development of guidelines

- Training courses for archivists

- Development of a digital platform for the visualization of results

- Georeferenced maps and open platforms

- Public tours, historical walks

- Open day on data, archiving tools, and gender gap

- Project's Website

- Publications

- Conferences

Louisa Geraldine Bate Macpherson and Robert Turnbull Macpherson, The Temple of Saturn in the Roman Forum, c.1857. Albumen print 27.8x40.6 cm glued onto cardboard 48.9x63.9 cm. Brera Academy of Fine Arts, Historical collections, Photo library [F_00429]

Louisa Geraldine Bate Macpherson and Robert Turnbull Macpherson, The Temple of Saturn in the Roman Forum, c.1857. Albumen print 27.8x40.6 cm glued onto cardboard 48.9x63.9 cm. Brera Academy of Fine Arts, Historical collections, Photo library [F_00429]

Virginia Gargioni and Giulio Rossi, Study of a female hand, ca. 1870. Albumen print 20.1x24.6 cm glued onto cardboard 31x35.7 cm. Brera Academy of Fine Arts, Historical collections, Photo library [F_00839]